軽自動車を手放すときに、「どの廃車手続きをすれば良いの?」「手続きの流れがわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

廃車手続きには、今後一切乗らない場合の手続きや、一時的に乗らない場合に行う手続きなどがあり、目的に応じて選ぶ必要があります。

本記事では、軽自動車を廃車にする際の手順や種類、準備すべき書類について解説します。自身に最適な廃車方法を探すうえでの参考にしてください。

【この記事で分かること】

・軽自動車の廃車手続きの種類

・軽自動車の廃車手続きの流れと必要書類

・軽自動車の廃車手続きを行う際の注意点

軽自動車の廃車手続きの種類

軽自動車の廃車手続きは、以下の3種類が存在します。

- 解体返納:車を完全に解体処分する

- 自動車検査証返納届:一時的に使用を中断する

- 解体届出:一時使用中止後に解体処分する

各手続きの概要について詳しく解説します。

解体返納

解体返納とは、軽自動車を解体(スクラップ)し、今後二度と公道で走らせない場合に行う廃車手続きです。この手続きを完了させると、その車両の登録情報は軽自動車検査協会から完全に抹消されます。普通自動車における「永久抹消登録」に相当します。

解体返納は、事故や水没などで修復不可能な状態になった車や、古くなった車を処分する際に選択される手続きです。車検の有効期間が1ヶ月以上残っている状態で解体返納すると、前払いしていた自動車重量税の未使用分(残存期間分)の還付を受けられます。

自動車検査証返納届

自動車検査証返納届とは、軽自動車をしばらく使わない場合に行う廃車手続きです。この手続きを行い、ナンバープレートを返却すると、自動車検査証(車検証)の効力が一時的に停止され、公道を走行できなくなります。普通自動車の「一時抹消登録」に相当します。

自動車検査証返納届を提出すれば、一時的に軽自動車税や自賠責保険の支払いが免除されます。再び軽自動車を使用する際には、届出時に交付された「一時使用中止証明書」を使って再登録すれば、再びナンバープレートを取得し、公道を走ることが可能です。

海外赴任や長期入院などの事情でしばらく運転しないケースで選択されることの多い手続きです。

解体届出

解体届出とは、前述の自動車検査証返納届の手続きを済ませた軽自動車を、最終的に解体した場合に行う手続きです。「また乗るかもしれない」と考えて一時使用中止にしていたものの、結局使わないまま解体処分した場合に行います。

解体届出は、解体返納と同様に、最終的な廃車処理です。届出を提出すれば車の登録は永久に抹消されます。車検の残存期間が1ヶ月以上あれば、自動車重量税の還付を受けられます。

軽自動車の廃車手続きの流れと必要なもの

軽自動車の廃車手続きは、手続きの種類によって流れや必要なものが異なります。特に、書類に不備があると再提出を求められ、二度手間になってしまうため、提出前の確認が重要です。

ここからは、解体返納・自動車検査証返納届・解体届出の3つの手続きについて、具体的な手順と必要書類を分かりやすく解説していきます。

ご自身で手続きを進めようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

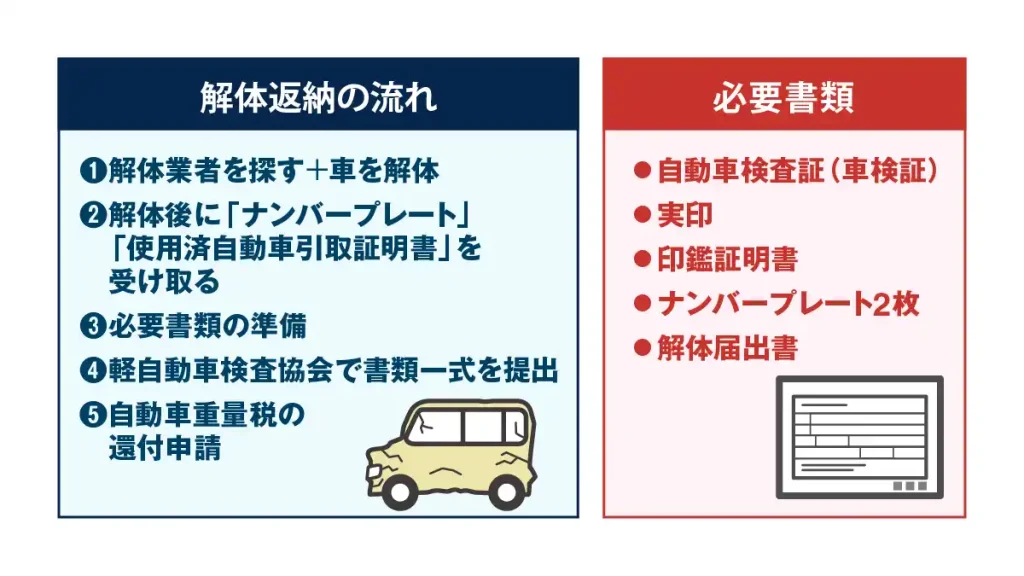

解体返納の流れと必要書類

解体返納の流れは、以下のとおりです。

- 解体業者を探す+車を解体

- 解体後に「ナンバープレート」「使用済自動車引取証明書」を受け取る

- 必要書類の準備

- 軽自動車検査協会で書類一式を提出

- 自動車重量税の還付申請

解体が終わると業者から「使用済自動車引取証明書」が発行されるので、ナンバープレートと一緒に受け取りましょう。

その後、解体完了の報告(移動報告番号)があってから15日以内に、住所地を管轄する軽自動車検査協会で手続きを行う必要があります。

窓口では、外したナンバープレートを含む、以下の必要書類を提出し、解体返納届出書に記入してください。

- 自動車検査証(車検証)

- 実印

- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

- ナンバープレート2枚

- 解体届出書

なお、営業用(黒ナンバー)の軽自動車を廃車する場合は、「事業用自動車等連絡書」も必要です。

解体届出書や軽自動車税申告書は、軽自動車検査協会の窓口、または協会の公式サイトからダウンロードできます。

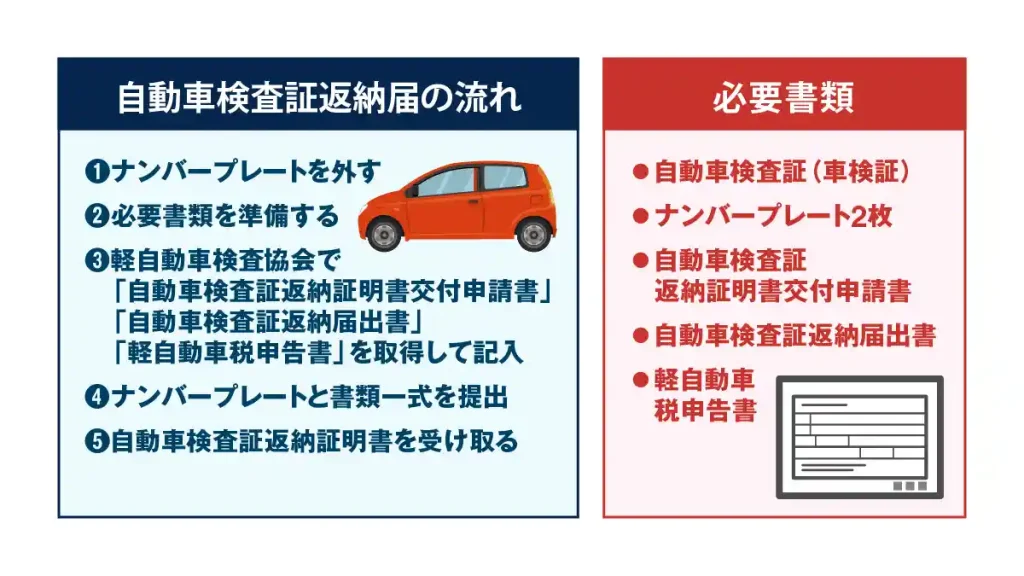

自動車検査証返納届の流れと必要書類

自動車検査証返納届の流れは、次のとおりです。

- ナンバープレートを外す

- 必要書類を準備する

- 軽自動車検査協会で「自動車検査証返納証明書交付申請書」「自動車検査証返納届出書」「軽自動車税申告書」を取得して記入

- ナンバープレートと書類一式を提出(※申請手数料350円)

- 自動車検査証返納証明書を受け取る

手続きが終わったあとに受け取る「自動車検査証返納証明書」は、車を再登録する際に必要となるので、大切に保管してください。

自動車検査証返納届に必要なものは、以下のとおりです。

- 自動車検査証(車検証)

- ナンバープレート(前後2枚)

- 自動車検査証返納証明書交付申請書

- 自動車検査証返納届出書

- 軽自動車税申告書

車検証とナンバープレート以外の必要書類は、手続き当日に軽自動車検査協会で入手できますが、事前にダウンロードして記入しておくと、スムーズに手続きを進められます。

また、盗難や紛失でプレートがない場合は、「車両番号標未処分理由書」を提出しましょう。事業用車両の場合は、「事業用自動車等連絡書」もあわせて用意します。

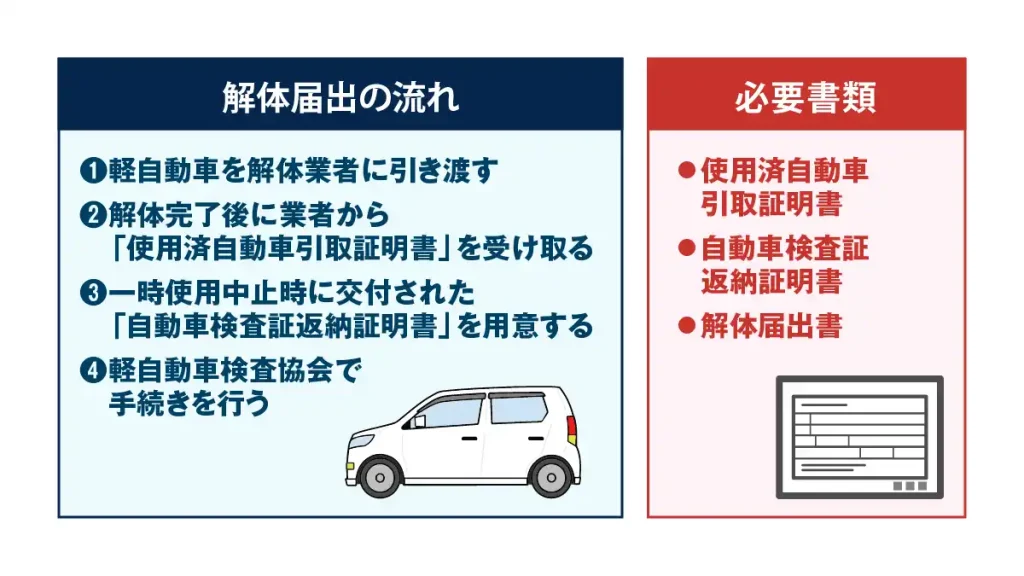

解体届出の流れと必要書類

解体届出の流れは、以下のとおりです。

- 軽自動車を解体業者に引き渡す

- 解体完了後に業者から「使用済自動車引取証明書」を受け取る

- 一時使用中止時に交付された「自動車検査証返納証明書」を用意する

- 軽自動車検査協会で手続きを行う

解体届出の基本的な流れは解体返納と似ていますが、ナンバープレートは一時使用中止の際に返納済みのため、手元にはありません。

窓口では、解体届出書を記入し、使用済自動車引取証明書および返納証明書を提出します。書類に不備がなければ、その場で車両の登録が抹消され、解体届出が完了します。

解体届出で必要になる書類は次のとおりです。

- 使用済自動車引取証明書

- 自動車検査証返納証明書

- 解体届出書

解体届出書は、軽自動車検査協会の公式サイトか窓口で入手可能です。

軽自動車の廃車手続きを自分で行う際の注意点

軽自動車の廃車は、必要書類をそろえれば車の所有者が手続きを進められますが、いくつかの注意点が存在します。

ここでは、軽自動車の廃車手続きをご自身で進めるにあたって、押さえておきたい3つのポイントについて見ていきましょう。

平日の日中にしか手続きができない

軽自動車の廃車手続きは、お住まいの地域を管轄する「軽自動車検査協会」の窓口で行いますが、基本的に土日・祝日は対応していません。窓口が開いているのは、平日(月曜日〜金曜日)の8:45〜11:45と、13:00〜16:00のみです。

手続き自体は窓口で書類を提出するだけで済みますが、平日の日中に時間が取れない方は、スケジュール調整が必要になります。

所有者の名義が自分自身でないと廃車手続きができない

廃車手続きを行えるのは、原則として車検証に記載されている所有者の方のみです。たとえ家族の車であっても、所有者名義が異なれば手続きを進められません。

ただし、所有者本人から委任された代理人であれば、廃車手続きを行えます。代理人が手続きを行う場合、所有者が作成した「申請依頼書」の準備が必要です。

特に注意が必要なのが、ローンを組んで購入した軽自動車です。ローンが完済するまでは、車検証の所有者名義がディーラーやローン会社になっているケースがほとんどです。まずはローン会社やディーラーに連絡を取り、名義変更できるか相談してみましょう。

当然ながら、ローンの残債が残っている間は名義変更が認められない可能性が高いので、完済するか、別途交渉が必要です。

還付金について知らないと受け取れない可能性がある

還付金の制度について知らずに手続きを終えてしまうと、本来戻ってくるはずのお金を受け取れない可能性があります。

前述のとおり、車検の残存期間が1ヶ月以上ある状態で解体処分した場合、残存期間に応じた自動車重量税が還付されます。ただし、還付金を受け取るには、解体返納や解体届出の申請書と同時に、還付申請の手続きが必要です。

また、自賠責保険の還付金については、ご自身が加入している保険会社の窓口に連絡し、解約手続きを行う必要があります。

軽自動車の廃車手続きに関するよくある疑問

ここからは、軽自動車の廃車手続きに関するよくある疑問点をピックアップし、Q&A形式で分かりやすくお答えします。廃車手続きに関する不安や疑問がある方は、ぜひご参考にしてください。

軽自動車の廃車手続き費用はいくらですか?

自分で軽自動車検査協会に出向き、解体返納や解体届出を行う場合、手数料は不要で、ナンバープレート返納や書類提出も無料で行えます。自動車検査証返納届の際は、350円の申請手数料が発生します。

しかし、車を処分するための実費は別途必要です。主な費用としては以下が挙げられます。

- 解体費用:10,000円〜30,000円程度

- レッカー代(自走できない車を解体工場まで運ぶための費用):15,000円〜30,000円程度

- リサイクル料金:8,000円〜20,000円程度

- 総額:30,000円〜80,000円程度

一方、廃車買取業者に依頼すれば、これらの費用がすべて無料になります。軽自動車の廃車にかかる費用をできるだけ抑えたいなら、廃車買取業者への依頼をおすすめします。

廃車バイキングでは、解体費用・レッカー代が一切かからず、廃車手続きも無料で承っています。そのため、ご自身で廃車手続きを行うよりも、費用や手間の大幅な削減が可能です。さらに、車の種類や年式、状態によっては買取価格が付く可能性もあります。

まずは廃車バイキングの「無料査定」をお試しください。

\ 廃車費用はすべて無料!/

所有者が亡くなった場合軽自動車を廃車するにはどうすればいいですか?

車の所有者が亡くなった場合、故人名義のままでは廃車手続きができません。誰が軽自動車を相続するのかを相続人全員で話し合って決め、新しい所有者が代表して廃車手続きを進めましょう。

手続きには、以下の書類が必要となります。

- 亡くなった所有者の車検証

- ナンバープレート

- 自動車リサイクル券

- 相続人の身分証明書

相続人の証明には、法務局で取得できる「法定相続情報一覧図」を用意するとよいでしょう。これらの書類をそろえ、管轄の軽自動車検査協会で手続きを行います。

手続きの基本的な流れは通常の廃車と同じで、ナンバープレートを取り外し、管轄の軽自動車検査協会に必要書類を提出します。

なお、令和3年(2021年)より、軽自動車の廃車手続きには印鑑は不要となりました。

軽自動車の廃車手続きはディーラーに依頼できますか?

ディーラーに軽自動車の廃車手続きを依頼する方法もあります。新車への乗り換えを検討している場合、ディーラーが古い車の下取りや処分を代行してくれるケースもあるでしょう。

ただし、ディーラーに廃車を依頼した場合、解体費用や手続きの代行費用などが発生するのが一般的です。廃車費用の相場は40,000円〜90,000円程度で、車の状態や地域によって幅があります。費用の内訳は以下のとおりです。

- 廃車手続き代行手数料:10,000円~20,000円前後

- 解体費用:15,000円~30,000円前後

- レッカー代:10,000円~30,000円前後

- リサイクル料金:8,000円程度

ディーラーによって料金設定は異なるため、依頼する前には必ず見積もりを取って内容を確認しましょう。

なお、廃車手続き代行や解体、レッカー代などの費用を一切かけずに廃車したい場合は、ディーラーではなく廃車買取業者に依頼するのがおすすめです。

軽自動車の廃車手続きは代理でもできますか?

代理人でも軽自動車の廃車手続きを行えます。

ただし、代理人が申請する際には、所有者が手続きを委任したと証明する「申請依頼書」が必要です。申請依頼書には、所有者が手続きを委任する相手(代理人)を指定し、代理で廃車の申請を依頼し、代理人が承諾した旨を記載しましょう。

軽自動車検査協会の窓口、または公式サイトから申請依頼書をダウンロードできます。

まとめ

軽自動車の廃車手続きには、「解体返納」「自動車検査証返納届」「解体届出」の3種類が存在し、ご自身の目的に応じて適切な手続きを選ぶ必要があります。解体して完全に廃車するのか、一時的に使用をやめるのかで必要書類や流れが異なるため、手続き前にしっかりと確認しましょう。

自分で廃車手続きを行うには、平日の日中に時間を確保しなければならず、書類の準備や提出にも手間がかかります。また、手続きを行うタイミングによっては、自動車重量税が還付される可能性もありますが、還付金の存在を知らないと受け取れない可能性もあります。

「廃車バイキング」では、煩雑で面倒な廃車手続きをすべて無料で代行いたします。解体をともなう廃車であっても、レッカー代や解体費用は一切かかりません。

手続きに少しでも不安がある方や、費用をかけずに軽自動車を廃車したい方は、ぜひ一度、廃車バイキングにご相談ください。